Histoire générale de l’Afrique : Une incroyable aventure scientifique et intellectuelle

- Ali MOUSSA IYE

- 16 nov. 2025

- 7 min de lecture

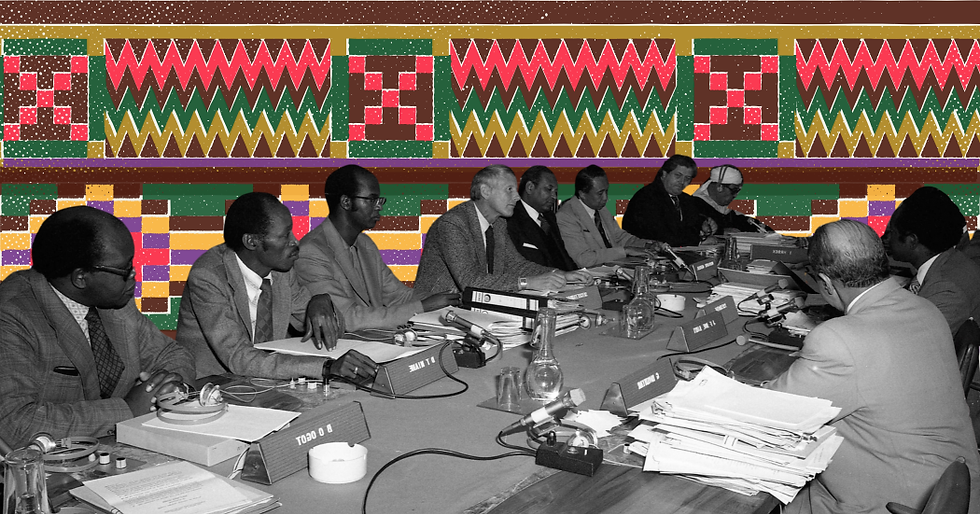

On ne rappellera jamais assez combien le projet de l’Histoire générale de l’Afrique (HGA) fut et reste une entreprise académique mais aussi politique sans précédent. Dès le départ, il nourrissait l’ambition de fournir une réponse aux aspirations des peuples africains pour se réapproprier le discours sur leur histoire et fonder une solidarité construite sur leur unité historique et sur les héritages partagés avec les diasporas africaines. L’orientation panafricaine du projet était clairement affiché dans la présentation des tous les volumes par le président du premier comité scientifique international, Behtwell Allan Ogot. Le projet fut lancé en 1964, soit juste une année après la création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), l’instance qui devait œuvrer à l’émancipation et l’unification du continent.

Malgré toutes les tentatives pour discréditer et faire échouer cette entreprise, l’HGA a réussi à mobiliser dans sa première phase plus de 350 spécialistes. Ils ont produit en 35 ans une somme colossale de connaissance sur le génie des peuples africains et leur développement culturel, scientifique, social et politique, sur plus de trois millions d’années. Le projet n’a pas manqué de soulever des débats houleux et passionnants sur des questions essentielles : l’historicité des sociétés africaines, la diversité des sources de l’histoire, l’origine africaine de la civilisation égyptienne, les apports africains à l’humanité.

Les plus grands historiens et penseurs africains du 20eme siècle ont participé à cette aventure, parmi lesquels Cheikh Anta Diop (Sénégal), Adu Boahen (Ghana), J. F. Ade Ajayi (Nigeria) Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), Hampaté Ba (Mali), Ali Mazrui (Kenya), Gamal Mokhtar (Égypte), Mohamed el Fasi (Maroc). Ils ont eu l’occasion d’engager avec leurs pairs d’autres régions du monde un bras de fer intellectuel qui a profondément transformé le discours académique sur l’Afrique, ses peuples et ses diasporas.

Achevée en 1999, la première phase du projet a abouti à la rédaction d’une collection monumentale de de huit volumes. Ils ont été publiés en édition principale mais aussi en édition abrégée et traduite en treize langues, notamment en trois langue africaine (Haussa, Kiswahili et en Peul). Cette phase a aussi donné lieu à la production de treize guides sur les sources de l’histoire africaine et des douze publications complémentaires « Etudes et documents » sur des questions particulières soulevant débat.

Les contributeurs de cette première phase du projet ont eu à relever trois types de défis :

Défi politique d’abord: ils ont répondu avec rigueur à l’appel le plus récurrent des intellectuels africains et afrodescendants et de certains dirigeants politique éclairés. Celui d’accompagner le processus de libération de l’Afrique par une décontamination des esprits à travers notamment la reconstruction d’une histoire africaine délestée du regard colonial. Au vu du nombre des préjugés déconstruits de manière scientifique, ce défi fut relevé avec brio par l’HGA.

Défi méthodologique ensuite : Il a fallu inventer une autre manière d’appréhender les réalités historiques africaines et penser des méthodes et méthodologies adaptées. En réhabilitant les sources orales de l’histoire, les documents en langue africaine mais transcrites en arabe, les Ajamis, et en utilisant d’autres sources de connaissances tels que les arts, la musique, et même les sciences naturelles, l’HGA a su, là aussi, innover et relever ce défi.

Défi épistémologique enfin: l’HGA a tenté de revisiter les paradigmes, concepts, catégorisations et notions appliqués à l’Afrique et éclairer sur les conditions de production des connaissances sur l’Afrique. Elle a commencé par exemple à explorer les toponymes, ethnonymes et anthroponymes africains pour introduire des désignations africaines. Compte tenu de la profonde intériorisation de la terminologie coloniale, ce travail n’a pas pu être, hélas, achevé bien qu’il ait tracé le chemin à suivre.

Réalisée dans une optique pluraliste avec les meilleurs experts africains mais aussi internationaux de l’histoire africaine, l’HGA a contribué à rétablir un certain nombre de faits essentiels, tels que :

le fait que l’ Afrique a non seulement une histoire mais la plus longue histoire du monde sur plus de 3 millions d’années et a conservé un rôle directeur pendant les 15 000 premiers siècles de l’histoire de l’humanité

le fait que les civilisations les plus anciennes, y compris l’ancienne Egypte, ont trouvé leurs origines et leur inspiration dans les peuples africains eux-mêmes.

le fait que le Sahara n’a jamais été une barrière entre une soi-disant Afrique subsaharienne et une Afrique du nord mais au contraire un espace de contact et d’échanges dynamiques entre les peuples du continent.

le fait que l’Afrique n’a jamais été coupée du reste du monde et a toujours été en contact avec l’Asie, le Moyen orient, l’Europe et même les Amériques

le fait que la traite et l’esclavage ont eu un impact considérable dans la déstructuration du continent et que la diaspora africaine a non seulement survécu à cette déshumanisation mais a exercé une influence considérable dans le monde par la création de nouvelles cultures, pensées et mode de vie.

Des décennies après son achèvement en 1999 et malgré la publication d’une version abrégée en plusieurs langues, l’HGA est paradoxalement restée méconnue par les Africains. Peu disponible dans les bibliothèques du continent, elle n’a pas été utilisée dans les écoles et les universités africaines. Les Etats africains qui avaient pourtant soutenu ce projet à l’UNESCO n’ont pas tenu leur parole en n’intégrant pas ces connaissances dans leurs curricula nationaux. Pire, ils ont continué à enseigner une vision nationaliste de leur histoire, donnant une importance disproportionnée à la partition coloniale de l’Afrique et réduisant leur passé aux contacts avec les Européens.

Face à cette situation, on est en droit aujourd’hui de se demander pourquoi l’enseignement de l’histoire africaine continue d’être marqué par l’eurocentrisme plus de 65 ans après les indépendances. Est-ce parce que la perspective panafricaine et transnationale adoptée par l’HGA remettait pas en question la construction d’Etat-Nations étriqués ou des arrangements néocoloniaux ?

A un moment où l’Afrique est en quête de sa souveraineté et souhaite se projeter sur la longue durée avec l’adoption par l’Union africaine de l’Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, cette interrogation est plus que jamais d’actualité. Elle nous invite à un examen critique de la volonté réelle des Etats africains à ouvrir leur curricula à une perspective africaine et panafricaine de leur histoire.

C’est pour encourager les pays africains à faire le pas et faciliter l’utilisation pédagogique de l’HGA que nous avions lancé en 2010 la seconde phase du projet que j’ai eu l’honneur d’initier et coordonner jusqu’en 2019. Pour accompagner cette rénovation de l’enseignement historique dans les écoles et les universités africaines, nous avions jugé utile d’entreprendre parallèlement la rédaction de trois nouveaux volumes de l’HGA. En effet, il fallait actualiser la collection, faire le point sur les dernières recherches effectuées sur la présence africaine dans le monde et analyser les nouveaux défis auxquels l’Afrique et ses diasporas sont confrontés.

Cette deuxième phase s’est avérée tout aussi difficile et a eu à relever de défis tout aussi importants :

Défi pédagogique : développer des contenus communs sur la base de l’HGA en tenant compte des progrès récents de la recherche historique. Préparés par des équipes de rédaction pluridisciplinaires venant de différents pays africains, ces contenus devaient être adaptables pour mieux les intégrer dans les curricula nationaux de pays africains ayant des systèmes éducatifs très différents.

Défi politique : faire valider par les gouvernements africains ces contenus communs qui offrent une vision continentale et panafricaine de l’histoire du continent qui questionnent les perspectives nationalistes

Défi scientifique: identifier des universitaires africains ayant effectué des recherches libérées des récits eurocentristes et mettant en lumière les savoirs, les expériences et les ressources culturelles endogènes développés par les peuples africains tout le long de leur histoire.

Aujourd’hui les Africains et afrodescendants et notamment leurs décideurs ont à leur disposition un corpus de connaissances et des matériels pédagogiques leur permettant recouvrir la souveraineté sur le discours sur leur histoire et leurs contributions la civilisation humaine. Ils n’ont plus d’excuses pour repousser encore le moment de les utiliser dans l’éducation, la communication, l’élaboration des contenus multimédias et dans banques de données exploitées par l’intelligence artificielle.

Les trois derniers volumes de l’HGA répondent aux aspirations des nouvelles générations d’Africains et d’afrodescendants qui se mobilisent pour la souveraineté du continent et rêvent d’un panafricanisme du 21eme siècle. Ces volumes seront disponibles gratuitement, comme les autres, sur le site de l’UNESCO.

AFROSPECTIVES participe aux actions de l’Afrique globale pour promouvoir ces savoirs endogènes. Pour que l’HGA ne retombe plus dans l’oubli, dans la poussière des rayons de bibliothèques. Pour que ces connaissances servent de fondation aux efforts pour repositionner l’Afrique dans un monde en pleine mutation.

Ali Moussa Iye

Co-Fondateur d'Afrospectives | Anthropologue Politique

___________________________________________________________________________

Encadré

Les nouveaux Volume IX, X, et XI de l’HGA s’articule sur le concept-clef « d’Afrique Globale » qui intègre dans un même élan l’histoire des Africains dans l’espace mondial des origines à nos jours.

Le Volume IX « L’Histoire Generale de l’Afrique Revisitée » sous la direction de Augustin F. C. Holl porte sur la mise a jour des Volumes I-VIII publies de 1981 a 1993. Il intègre les résultats de près de 40 années de recherche scientifique et propose une nouvelle lecture chronologique de l’aventure humaine sans dichotomie se décomposant comme suit: Histoire Initiale, Histoire Ancienne, Histoire Moderne et Histoire Contemporaine.

Le Volume X « L’Afrique et ses Diasporas » sous la direction de Vanicleia Silva-Santos porte sur l’histoire des diasporas africaine a l’échelle planétaire. Ce volume rassemble pour la première fois les recherches sur les diasporas africaines dans les espaces Atlantique et Amériques, l’Océan Indien et le Continent Asiatique, et les mers Australes, essentiellement l’Australie.

Le Volume XI « L’Afrique Globale Aujourd’hui » sous la direction de Hilary Beckles examine les défis et les opportunités contemporains de l'Afrique et de ses diasporas dans une perspective d' Afrique globale ». S’intéressant particulièrement au rôle des femmes et des jeunes, à la créativité, à la production de connaissances et aux transformations politiques, Il présente une vision critique et prospective d'un continent qui façonne activement son propre avenir et celui du monde.

Commentaires